“KEMISKINAN

DAN KESENJANGAN”

A. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Permasalahan Pokok.

Masalah pokok Negara berkembangè

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat

kemiskinan atau jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan

Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde

Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya diJakarta) dengan harapan

akan terjadi “Trickle Down Effect” dengan orientasi pada pertumbuhan yang

tinggi.

Strategi Pembangunan.

Pada awal pemerintah orde baru percaya bahwa

proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan Trikle down effectè Hasil

pembangunan akan menetes ke sector-sektor lain dan wialayah Indonesia lainnya.

·

Fokus

pembangunan ekonomi pemerintahè Mencapai laju pertumbuhan ekonomi yg tinggi

dalam waktu yang singkat melalui pembangunan pada:

a. Wilayah yang memiliki fasilitas yang

relative lengkap (pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, kompleks industri,

dll) yakni di P. Jawa khsususnya Jawa Barat.

b. Sektor-sektor tertentu yang memberikan nilai

tambah yang tinggi.

·

Hasil strategi pembangunanè Kurang efektif.

a. 1980 – 1990è Laju pertumbuhan

ekonomi (PDB) tinggi

b. Kesenjangan semakin besar (jumlah orang

miskin semakin banyak)

Perubahan

strategi pembangunan

Berdasarkan hasil pembangunan tsb, mulai

PELITA 3 pemerintah merubah tujuannya menjadi mencapai pertumbuhan dan

kesejahteraan masyarakat.

·

Strategiè a. Konsentrasi pembangunan diseluruh

Indonesia. b. Pembangunan untuk

seluruh sektorè pengembangan sektor

pertanian melalui berbegai program seperti transmigrasi, industri padat karya,

industri rumah tangga.

Konsep dan Difinisi.

Pengukuran Kemiskinanè a. Kemiskinan relatifè Konsep yg mengacu pada

garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Kemiskinan relatifè proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata.

b. Kemiskinan absolute (ekstrim) è Konsep

yg tidak mengacu pada garus kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana

kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

Kemiskinan adalah keadaan

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan ,

pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses

untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Nasikun (1995),

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang,

pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang

rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat

diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang paling

dasar, antara lain : Informasi, ilmu

pengetahuan, teknologi dan, kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan

sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap

kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan- pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

B. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas

kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya,

pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga

definisi kemiskinan)

lebih tinggi di negara maju daripada

di negara berkembang.

Rumus Penghitungan :

GK = GKM + GKNM

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi

(reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis

Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai

penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang

di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian

dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan

(GKNM).

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

Dimana :

GKMj = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan

menjadi 2100 kilokalori).

Pjk = Harga komoditi k di daerah j.

Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Pjk = Harga komoditi k di daerah j.

Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKMj tersebut

disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga

implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

Kjk = Kalori dari komoditi k di daerah j

HKj = Harga rata-rata kalori di daerah j

HKj = Harga rata-rata kalori di daerah j

Dimana :

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan

penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan

terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan.

Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan

penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola

konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14

komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998

terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub

kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum

perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu

rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total

pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul

konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi

Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data

pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci

dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan

secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

Dimana:

NFp = Pengeluaran minimun non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

Vi = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

1. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

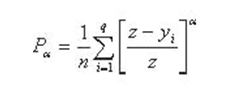

Rumus Penghitungan :

Dimana :

α = 0

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep :

Sumber Data :

Sumber

data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Panel Modul Konsumsi dan Kor.

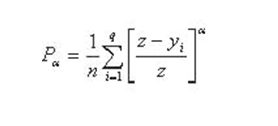

Rumus Penghitungan :

Dimana :

α = 1

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Konsep :

Indeks

Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber

data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

α = 2

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

α = 2

z = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

C.

Penyebab dan Dampak

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu

fenomena yang sering ditemui, entah itu di negara maju atau pun di negara

berkembang seperti Indonesia. Banyaknya masalah kemiskinan di Indonesia ini

tentunya di sebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Dari faktor pemicu inilah

akan tercipta suatu dampak kemiskinan. D

ampak dari kemiskinan

terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.

Menurut

Sharp et al. (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:

·

Rendahnya kualitas angkatan kerja.

·

Akses yang sulit terhadap kepemilikan.

·

Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan

teknologi.

·

Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

·

Tingginya pertumbuhan penduduk.

Dampak

akibat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, sebenarnya begitu banyak dan

sangat kompleks. Diantaranya adalah:

1. Penggangguran.

Jumlah

pengganguran yang terjadi pada awal tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang. Angka

penggangguran ini cukup fantatis, mengingat krisis multidimensional yang sedang

dihadapi oleh bangsa saat ini. Banyaknya penggangguran, berarti mereka tidak

bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja

dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak data memenuhi kebutuhan

hidupnya. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli

masyarakat.

2. Kekerasan.

Kekerasan

yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran. Karena seseorang

tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal.

3. Pendidikan.

Mahalnya

biaya pendidikan, mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia

sekolah atau pendidikan. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk

lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat

pendidikan seseorang. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat

tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala

bidang.

4. Kesehatan.

Biaya

pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar

sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan

masyarakat miskin.

5. Konflik

sosial bernuansa SARA.

Konflik

SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang

semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan

yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di

negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan

maupun diperkotaan.

faktor-faktor yang menjadi

penyebab kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan

antara lain :

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah.

b. Cara berpikir yang masih tradisional dan konservatif.

c. Apatis dan anti hal-hal baru.

d. Mentalitas dan etos kerja yang kurang baik.

e. Keadaan alam yang kurang mendukung.

f. Keterisoliran secara geografis dari pusat.

g. Tiadanya potensi atau produk andalan.

h. Rendahnya kinerja dan budaya korup aparatur pemerintah daerah.

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah.

b. Cara berpikir yang masih tradisional dan konservatif.

c. Apatis dan anti hal-hal baru.

d. Mentalitas dan etos kerja yang kurang baik.

e. Keadaan alam yang kurang mendukung.

f. Keterisoliran secara geografis dari pusat.

g. Tiadanya potensi atau produk andalan.

h. Rendahnya kinerja dan budaya korup aparatur pemerintah daerah.

D.

Pertumbuhan, Kesenjangan dan

Kemiskinan.

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi

positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi

pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan

simiskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk

(1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan

distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an

ketimpangan meningkat kembali di LDC’s

dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Janti (1997) menyimpulkan è

semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran

demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan

pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan

semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Hipotesis Kuznetsè ada korelasi

positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan

tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Dengan data cross sectional (antara negara)

dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan

dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi

distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi

perkotaan (ekonomi industri) è Pada

awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat

proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan

menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan

pendapatan dari pertanian lebih kecil.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets

dengan hasil:

a.

Sebagian

besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak

b. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan

distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s

c. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak

stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret

waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun

1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an

dengan tahun 1980an dan 1990an.

Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil

studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak

hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat

dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan

survey berbeda.

Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data

India:

§ proxy dari pendapatan perkapita dengan

melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)

§ proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini

dari konsumsi perorang (%)

Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an

rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat

kesenjangan menurun (negative). Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan

korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.

E.

Indikator Kesenjangan dan

Kemiskinan

Foster

(1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:

a)

The

incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga

dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan

b)

The

depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang

diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu

mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai

proporsi dari garis tersebut.

Pa = (1/n)  a untuk semua yi <z

a untuk semua yi <z

Indeks Pa sensitive terhadap distribusi, jika a>1.

The severity of poverty/Distributionally

Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks

keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan

F.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Adapun

faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal

berikut ini :

·

Faktor Internal (dari dalam diri individu)

Yaitu

berupa kekurangmampuan dalam hal :

a. Fisik misalnya cacat, kurang gizi,

sakit-sakitan.

b. Intelektual misalnya

kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.

c.

Mental emosional misalnya

malas, mudah

menyerah, putus asa temperamental.

d. Spritual misalnya tidak jujur, penipu,

serakah, tidak disiplin.

e. Sosial

psikologis misalnya kurang

motivasi, kurang percaya

diri, depresi/ stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.

f.

Ketrampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan

lapangan kerja.

g. Asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan

dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja

·

Faktor Eksternal (berada di luar diri

individu atau keluarga)

Yang menyebabkan terjadinya

kemiskinan antara lain :

a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.

b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan

tanah.

c. Terbatasnya lapangan

pekerjaan formal dan

kurang terlindunginya

usaha-usaha sektor informal.

d. Kebijakan perbankan terhadap layanan

kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak endukung sektor usaha mikro.

e. Belum terciptanya sistim ekonomi

kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.

f. Sistem

mobilisasi dan pendayagunaan dana

sosial masyarakat yang belum optimal

seperti zakat.

g. Dampak sosial negatif dari program

penyesuaian struktural (structural Adjusment Program/ SAP).

h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan

kesejahteraan.

i. Kondisi geografis yang sulit, tandus,

terpencil atau daerah bencana.

j. Pembangunan yang lebih berorientasi

fisik material.

k. Pembangunan ekonomi antar daerah yang

belum merata.

l. Kebijakan publik yang belum berpihak

kepada penduduk miskin.

G.

Kemiskinan di Indonesia

M Antara pertengahan tahun 1960-an

sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia

menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang

cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien.

Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah

garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah

keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.

Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan melejit

tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti

prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Tabel berikut ini memperlihatkan angka

kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:

STATISTIK KEMISKINAN DAN KETIDAKSETARAAN DI

INDONESIA:

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

|

Kemiskinan Relatif

(% dari populasi) |

17.8

|

16.6

|

15.4

|

14.2

|

13.3

|

12.5

|

11.7

|

11.5

|

11.0

|

Kemiskinan Absolut

(dalam jutaan) |

39

|

37

|

35

|

33

|

31

|

30

|

29

|

29

|

28

|

Koefisien Gini/

Rasio Gini |

-

|

0.35

|

0.35

|

0.37

|

0.38

|

0.41

|

0.41

|

0.41

|

-

|

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat

Statistik (BPS)

Dalam beberapa tahun belakangan ini

angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan.

Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan

adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak

diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun

sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian

paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit. Ini

lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang

berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

KEMISKINAN

DI INDONESIA DAN DISTRIBUSI GEOGRAFIS

Salah satu karakteristik kemiskinan di

Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif

dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis.

PROPINSI

DENGAN ANGKA KEMISKINAN RELATIF TINGGI

Papua

|

27.8%

|

Papua Barat

|

26.3%

|

Nusa Tenggara Timur

|

19.6%

|

Maluku

|

18.4%

|

Gorontalo

|

17.4%

|

¹ persentase berdasarkan total

penduduk per propinsi bulan September 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan di

propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya

adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut

masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses dan program pembangunan.

Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari

kemiskinan.

Bertentangan dengan angka kemiskinan

relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan

absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra.

PROPINSI

DENGAN ANGKA KEMISKINAN ABSOLUT TINGGI

Jawa Timur

|

4.7

|

Jawa Tengah

|

4.6

|

Jawa Barat

|

4.2

|

Sumatra Utara

|

1.4

|

Lampung

|

1.1

|

¹ dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) adalah masalah penting bagi

Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar

pendapatan mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu,tekanan inflasi harga beras (misalnya karena gagal

panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir

miskin dan secara signifikan menaikkan persentase angka kemiskinan di negara

ini.

Angka kemiskinan kota adalah

persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota

tingkat nasional. kemiskinan desa semakin berkurang mulai dari tahun 2006.

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

|

Kemiskinan Kota

(% penduduk yg tinggal di baw

ah garis kemiskinan kota)

|

11.7

|

13.5

|

12.5

|

11.6

|

10.7

|

9.9

|

9.2

|

8.4

|

8.5

|

8.2

|

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat

Statistik (BPS)

Terlihat bahwa pada tahun

2005 dan 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini terjadi terutama karena

adanya pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY

diakhir tahun 2005. Harga minyak yang secara internasional naik membuat pemerintah

terpaksa mengurangi subsidi BBM guna meringankan defisit anggaran pemerintah.

Konsekuensinya adalah inflasidua digit antara 14 sampai 19 persen

(yoy) terjadi sampai oktober 2006.

H.

Kebijakan Anti kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi,

kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut

ini.

Kebijakan

lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World

bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

a)

Pertumbuhan

ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya

b)

Pengembangan

SDM

c)

Membuat

jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan

menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai

akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang

terisolasi

World bank (2000) memberikan resep baru dalam

memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

a)

Pemberdayaan

yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi

lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat

partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat

local.

b)

Keamanan

yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui

manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan

pengaman yang lebih komprehensif

c)

Kesempatan

yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal

manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk

mengentaskan kemiskinan:

a)

Pertumbuhan

berkelanjutan yang prokemiskinan

b)

Pengembangan

social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status

perempuan, dan perlindungan social

c)

Manajemen

ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai

keberhasilan

d) Factor tambahan:

·

Pembersihan

polusi udara dan air kota-kota besar

·

Reboisasi

hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan:

a)

Jangka

pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b)

Jangka

menenga\h dan panjang mencakup:

·

Pembangunan

dan penguatan sector swasta

·

Kerjasama

regional

·

Manajemen

APBN dan administrasi

·

Desentralisasi

·

Pendidikan

dan kesehatan

·

Penyediaan

air bersih dan pembangunan perkotaan

·

Pembagian

tanah pertanian yang merata

Sumber :

·

http://cynthiaprimadita.blogspot.co.id/2011/03/bab-i-pembahasan.html

http://sabda.org/misi/kemiskinan_cara_mengatasinya

http://sabda.org/misi/kemiskinan_cara_mengatasinya

·

http://blog.uin-malang.ac.id/nita/2011/01/06/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan// https://andinurhasanah.wordpress.com/2012/11/08/kemiskinan-dan-kesenjangan/

0 komentar:

Posting Komentar